Erosi Rasa Malu: Ketika Korupsi Tak Lagi Membuat Muka Merah

Kita sering bangga bicara soal kemajuan. Pertumbuhan ekonomi, infrastruktur megah, prestasi di kancah global. Tapi ada pertanyaan yang jarang kita lontarkan: sebagai bangsa, apa kita masih punya rasa malu? Malu saat berbuat salah, malu saat etika dilindas, malu saat kekuasaan dijadikan alat mengeruk keuntungan pribadi. Tanpa itu, kemajuan yang kita bangun bisa berbalik menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan kita sendiri.

Lihat saja berita-berita belakangan ini. Penangkapan bupati, wali kota, gubernur, hingga pejabat kementerian seolah jadi rutinitas yang kehilangan daya kejut. Korupsi bukan lagi kejahatan yang sembunyi-sembunyi. Praktiknya kian terang-terangan, dan yang mengerikan, nyaris tanpa ekspresi penyesalan. Mereka yang tertangkap kerap masih tersenyum di depan kamera. Ini memunculkan tanda tanya besar: kenapa pelaku korupsi sekarang tampak semakin tidak malu?

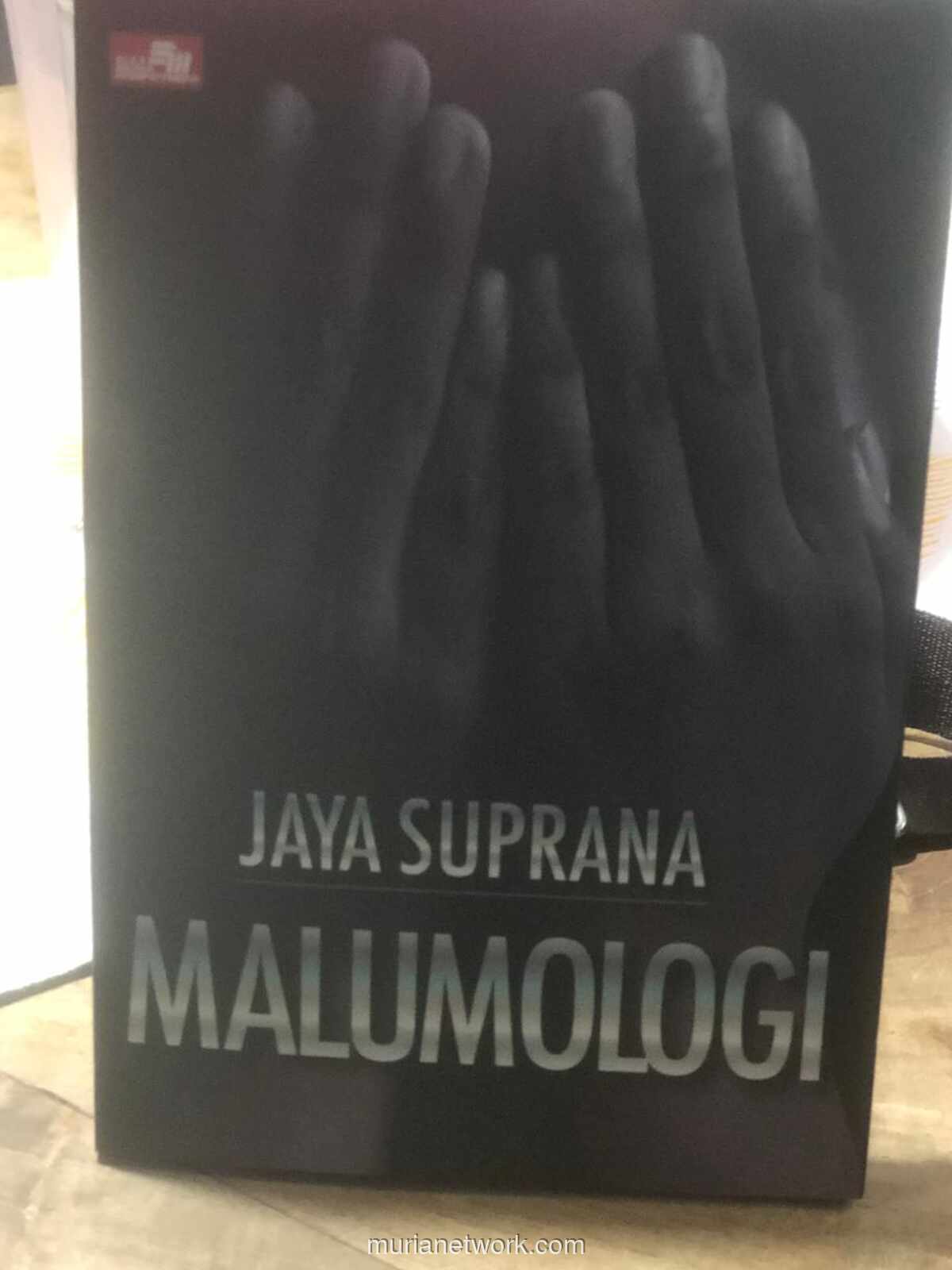

Budayawan Jaya Suprana punya cara pandang unik untuk menjawab ini. Lewat istilah-istilah khasnya seperti kelirumologi atau alasanologi ia kerap menyindir kebiasaan kita membenarkan kesalahan. Tapi untuk persoalan yang lebih mendasar ini, ia memperkenalkan malumologi. Bukan ilmu untuk mempermalukan orang, melainkan telaah serius tentang peran rasa malu sebagai fondasi moral dan etika.

Jadi, apa itu malumologi? Istilah ini berasal dari kata ‘malu’ dan ‘logos’ (kajian). Intinya, ini adalah upaya memahami rasa malu sebagai mekanisme batin yang mengendalikan perilaku. Dalam tradisi pemikiran Timur, rasa malu punya posisi sentral. Ia berfungsi sebagai rem internal, seringkali lebih ampuh daripada ancaman hukum. Orang yang punya rasa malu akan menghindari perbuatan tercela bukan cuma karena takut dihukum, tapi karena sadar akan harga diri dan dampak buruknya bagi orang lain.

Namun begitu, realitanya di Indonesia justru memprihatinkan. Rasa malu itu tampak kian menipis. Korupsi dilakukan secara vulgar, bahkan oleh orang-orang berpendidikan dan punya kuasa. Bukan cuma di birokrasi, praktik serupa merajalela di korporasi besar: suap, manipulasi laporan, persekongkolan proyek. Mereka yang terlibat adalah elite yang seharusnya jadi teladan.

Menurut perspektif malumologi, inilah yang disebut erosi rasa malu kolektif. Korupsi tidak lagi dilihat sebagai aib, melainkan sekadar ‘risiko profesional’ yang bisa di-manage. Saat seorang bupati tertangkap tangan lalu membela diri dengan dalih “ini sudah sistemik” atau “semua orang juga melakukannya”, yang terjadi adalah rasionalisasi. Jaya Suprana menyebutnya ‘alasanologi’ kecenderungan membenarkan kesalahan dengan logika yang dipaksakan.

Di sini, rasa malu digantikan oleh kecerdikan rasional. Pertanyaannya bergeser: bukan “apakah ini salah?”, tapi “apakah ini aman secara hukum?” atau “apakah ini menguntungkan?”. Ketika moralitas direduksi jadi sekadar pertimbangan teknis dan untung-rugi, ya rasa malu pun kehilangan tempatnya.

Artikel Terkait

Kelme Luncurkan Jersey Timnas Indonesia dengan Teknologi Jacquard dan Emblem Silikon 3D

IHSG Melemah 0,37%, Analis Soroti Potensi Koreksi dan Peluang Penguatan

BSI Gelar Festival Ramadan di Makassar, Tawarkan Diskon Umrah hingga DP 0% Kendaraan

IJTI Peringatkan Perjanjian Dagang RI-AS Ancam Media Nasional