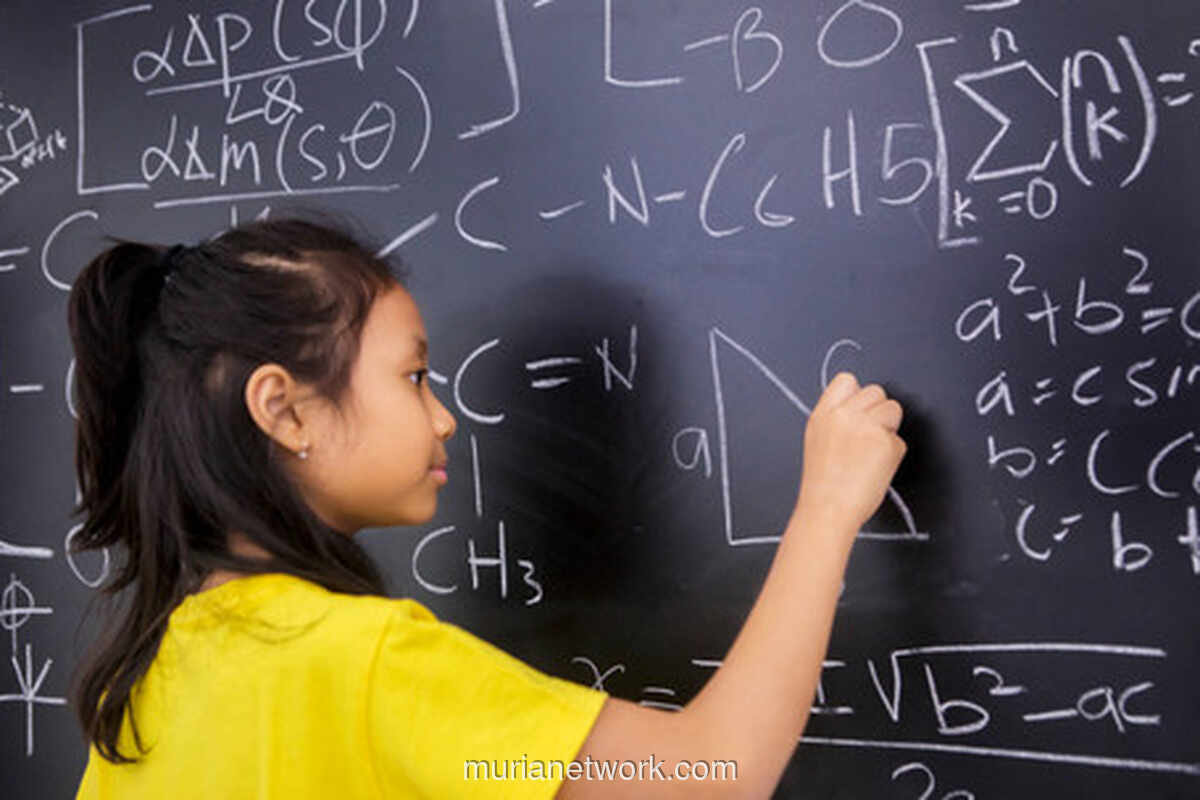

Pola-pola semacam ini menunjukkan bias modernisme dalam sistem kita: riset dihargai sejauh ia menghasilkan produk, paten, atau alat yang terukur. Pengetahuan yang tidak menghasilkan "output teknis" dianggap kurang berguna. Dalam logika modernisme, segala sesuatu harus bisa distandarkan. Tapi di balik keteraturan itu, ada bahaya besar: hilangnya kapasitas untuk bertanya, meragukan, dan mengkritik.

Dengan logika ini, STEM menjadi sekutu ideal bagi kekuasaan yang ingin masyarakat berjalan rapi seperti mesin. Tapi justru karena itu kita harus waspada. Ketika satu cara berpikir terlalu dominan, cara-cara lain untuk memahami manusia yang tidak bisa distandarkan perlahan hilang. Nilai, seni, etika, imajinasi, dianggap "tidak produktif." Di situlah modernisme berubah dari sarana kemajuan menjadi alat kontrol.

Pola ini terus berulang: Indonesia membangun sistem digital canggih, tapi warganya makin mudah dimanipulasi; negara menggembar-gemborkan AI, tapi kedisiplinan publik dan budaya kerjanya stagnan; universitas memajang robot, tapi gagal melahirkan warga yang kritis. Bagi negara berkembang seperti kita, pesan ini diterima mentah-mentah: seolah kemajuan hanya datang dari mesin baru, bukan dari transformasi kebudayaan.

SSH: Suara yang Menggugat

Berbeda dengan STEM yang cenderung jinak, sosial-humaniora sering dianggap berisik. Mahasiswanya bertanya "mengapa," bukan cuma "bagaimana." Mereka mempertanyakan kebijakan, menelusuri motif kekuasaan, dan menganalisis struktur yang sering disembunyikan negara.

Dalam iklim politik yang sensitif, suara-suara seperti ini dianggap mengancam stabilitas. Makanya, riset SSH jarang jadi prioritas pendanaan terlalu mudah membawa publik pada pertanyaan yang tidak nyaman. Padahal, negara yang sehat justru butuh pikiran kritis untuk mencegah kesalahan yang sama terulang.

Di Indonesia, banyak profesor dan doktor di bidang sosial-humaniora, tapi pengetahuan mereka jarang jadi dasar kebijakan publik. Lihat saja betapa rumitnya urusan KTP atau SIM sengaja dibiarkan berbelit agar warga mudah disogok. Dalam logika kekuasaan, kerumitan adalah alat kontrol. Birokrasi yang transparan akan mempersulit korupsi dan nepotisme.

Di ranah media, ironinya makin jelas. Jurusan komunikasi dan jurnalistik meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun, tapi kualitas media justru jatuh dalam kubangan sensasi dan hoaks. Bukan karena akademisinya tidak mumpuni, tapi karena ruang redaksi dikendalikan pemilik modal yang bersekongkol dengan kekuasaan. Jurnalisme investigatif dibungkam bukan lewat sensor langsung, tapi lewat logika rating, ancaman finansial, dan tekanan halus.

Puncak dari kekacauan ini adalah pembungkaman terhadap tradisi pemikiran kritis yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Trauma era Orde Baru masih hidup sampai sekarang, menjadikan warga apatis dan aparat tidak populis. Kita kehilangan pisau analisis tajam untuk membaca ketimpangan, relasi modal-kekuasaan, dan struktur korupsi yang mengakar. Akibatnya, ketika membahas korupsi, kita hanya mengejar "oknum," bukan sistem yang melahirkannya.

Karena itulah, banyak riset sosial-humaniora berbenturan dengan kepentingan politik. Penelitian tentang ketimpangan bisa menyinggung korporasi besar; penelitian tentang media bisa membongkar kolusi pemilik modal; penelitian kebijakan publik bisa memperlihatkan kegagalan pemerintah. Akibatnya, akademisi terjebak antara kebutuhan untuk kritis dan risiko dibungkam. Banyak yang akhirnya memilih topik "aman" agar dapat hibah, beasiswa, atau akses penelitian.

Dampak jangka panjang dari melemahnya SSH sangat serius. Ketika disiplin ini dikesampingkan, kita kehilangan generasi pemikir yang mampu menyusun arah bangsa, membangun etika publik, mengawasi kekuasaan, dan merumuskan visi jangka panjang yang manusiawi. Kita bisa punya ribuan insinyur dan programmer, tapi hanya sedikit yang bisa menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa teknologi dibangun? Kepentingan siapa yang dilayani? Keadilan macam apa yang ingin kita tegakkan?

Di sinilah akar persoalan kita. Bukan pada dualisme STEM vs SSH, tapi pada keengganan kekuasaan menata fondasi sosialnya. Para pemegang kuasa nyaman dengan masyarakat yang tidak kritis, birokrasi yang ruwet, media yang patuh, dan warga yang sibuk mengejar sensasi. Saya tidak menolak STEM. Yang saya tolak adalah pembangunan teknologi di atas tanah yang korup. Saya menolak agenda-agenda yang tampak mencengangkan di permukaan, tapi sesungguhnya hanya menguntungkan segelintir elite.

Artikel Terkait

Ketua Gema Bangsa Usul Ganti Parliamentary Threshold dengan Ambang Batas Fraksi

Kapolri Tegaskan Persatuan Nasional Kunci Hadapi Dampak Krisis Global

Dua Advokat Gugat MK, Minta Syarat Calon Presiden Dilarang Berkeluarga dengan Petahana

KPK Periksa 14 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan Bupati Pati