SETIAP gelombang besar protes rakyat selalu ada pemicu yang menjadi percikan api. Aksi anarkis di Jakarta akhir Agustus 2025 lalu setidaknya disulut oleh dua variabel penting. Pertama adalah framing joget anggota DPR dalam acara hiburan HUT RI ke-80 yang viral di berbagai platform media sosial. Kedua adalah tewasnya Affan, seorang pengemudi ojek online, yang terlindas kendaraan taktis Polri saat aksi berlangsung di Gedung DPR.

Kedua peristiwa ini sama-sama memicu emosi publik, menciptakan kemarahan kolektif, dan mempercepat eskalasi kerusuhan. Opini ini akan lebih menyoroti soal joget anggota DPR yang diframing secara provokatif, karena di sanalah akar manipulasi informasi dan permainan opini publik menemukan momentumnya.

Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa emosi rakyat mudah digerakkan oleh simbol-simbol sederhana, dengan sebuah ucapan, potongan gambar, atau rekaman video singkat bisa menjadi amuk massal brutal yang selama ini terpendam. Peristiwa framing joget DPR pada HUT RI ke-80 menjadi salah satu contoh dahsyat.

Tanggal 17 Agustus 2025, Gedung DPR Senayan saat itu tidak hanya menjadi arena upacara kenegaraan, tetapi juga panggung hiburan kecil setelah prosesi resmi. Sejumlah anggota DPR, diiringi musik riang, ikut bergoyang. Bagi mereka, itu hanyalah ekspresi ringan dalam suasana hari jadi Republik. Namun, kamera dan media sosial punya logikanya sendiri. Video joget dipotong lalu dipasang narasi “DPR joget gembira karena gaji naik.”

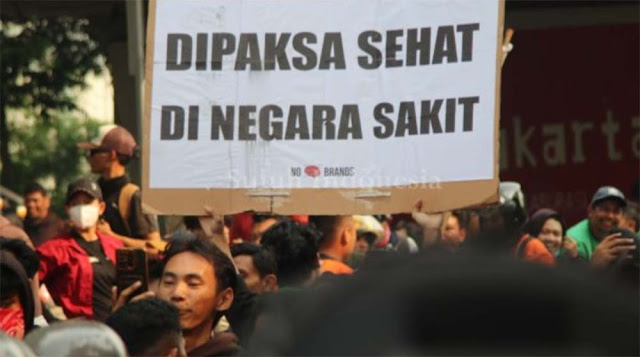

Dalam sekejap video viral. Warga yang sehari-hari cemas dengan harga beras yang melambung, listrik yang terus naik, dan jeratan utang negara yang makin besar. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Juli 2025 berada di angka 4,2 persen, dengan kenaikan harga pangan sebagai pendorong utama. Utang warisan pemerintah Jokowi pun menembus 8.200 triliun rupiah pada pertengahan 2025, atau hampir 40 persen dari Produk Domestik Bruto.

Apalagi ditambah dengan video oknum anggota DPR yang melontarkan kalimat kontroversial yang meremehkan jeritan rakyat. Maka kemarahan pun pecah. Ajakan “kepung DPR” 25 dan 28 Agustus 2025 tersebar masif di TikTok, Instagram, hingga grup WhatsApp keluarga.

Dalam dua pekan, suasana sosial memanas. Keadaan semakin membara ketika kabar duka menyebar, Affan, pengemudi ojek online (29 tahun), tewas terlindas kendaraan taktis Polri saat demonstrasi berlangsung. Foto mayatnya tergeletak di aspal, diselimuti jaket hijau ojek online, beredar luas di media sosial.

Tewasnya Affan menjadi simbol rakyat kecil yang berjuang di jalan, lalu meninggal dalam pusaran konflik. Komunitas ojek online pun bergerak cepat, melakukan doa bersama, aksi solidaritas di berbagai kota. Tewasnya Affan menambah legitimasi moral bagi massa untuk melawan, sekaligus mempertegas bahwa kekerasan aparat Kepolisian memperburuk situasi.

Tak bisa dipungkiri, rakyat Indonesia sudah lama menyimpan kekecewaan terhadap parlemen dan parpol. Survei LSI 2024 menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR hanya berkisar 39 persen, ketika video joget itu dipelintir, rakyat merasa mendapat simbol konkret betapa elit politik hidup penuh kemewahan dan fasilitas tunjangan, sedangkan rakyat menderita.

Rocky Gerung, filsuf publik menilai, “Narasi sederhana yang menyentuh rasa sakit rakyat akan lebih memicu amarah daripada seribu pidato DPR. Joget itu kebetulan, tetapi framing menjadikannya amunisi.”

Pada saat aksi demo, ribuan orang mendatangi Senayan. Tuntutan awal seputar turunkan gaji DPR bergeser menjadi kemarahan total. Batu beterbangan, pagar DPR Jakarta dan dibeberapa daerah dijebol, gedungnya dirusak dan divakar. Rumah rakyat yang dibangun dari uang rakyat terbakar oleh rakyat sendiri, ironi yang menyakitkan.

Siapa yang pertama kali memviralkan video itu dengan narasi provokatif? Analisis awal menduga pada jaringan buzzer politik. Selama era Jokowi, buzzer menjadi fenomena sosial tersendiri. Mereka bukan semata akun anonim, melainkan jaringan terstruktur yang kerap dipakai untuk membentuk opini, menyerang lawan politik, hingga mengalihkan isu.

Refly Harun, pakar hukum tata negara, menegaskan, “Buzzer adalah penyakit demokrasi. Mereka bukan sekedar menyampaikan pendapat, tetapi membunuh diskursus sehat dengan framing yang menyesatkan.”

Sebuah penelitian oleh Marcus Mietzner pada 2020 dalam kajiannya tentang pasukan siber di Asia Tenggara, menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan "cyber troops" paling aktif. Bila benar framing ini dikerjakan buzzer, maka publik bertanya untuk siapa mereka bekerja?

Fenomena seperti ini bukan hal baru. Tahun 1966, media memainkan peran besar dalam menciptakan citra buruk PKI melalui gambar dan cerita tentang Gerwani menari-nari di Lubang Buaya. Narasi itu, meski kemudian diperdebatkan kebenarannya, sudah telanjur membakar amarah rakyat dan mengukuhkan legitimasi politik tertentu. Pada 1998, runtuhnya Orde Baru juga dipercepat oleh viralnya rekaman dan foto kerusuhan, yang menyebar lewat media cetak dan radio komunitas, lalu diperkuat oleh kabar berantai yang sulit diverifikasi. Dengan kata lain, framing visual dan narasi singkat memang punya daya ledak luar biasa dalam sejarah politik Indonesia.

Hal serupa terjadi di negara lain. Di Tunisia pada 2010, foto tubuh Mohamed Bouazizi yang membakar diri setelah disita gerobaknya menjadi simbol kemarahan dalam tragedi kerusuhan Arab Spring. Di Amerika Serikat pada 2020, video George Floyd dengan kalimat “I can’t breathe” memicu gelombang protes Black Lives Matter. Di Sri Lanka pada 2022, potongan video pejabat berpesta di tengah krisis pangan mempercepat amarah massa hingga akhirnya gedung presiden dibakar. Kesamaannya adalah sebuah visual sederhana yang diframing dengan narasi kemarahan bisa lebih memicu massa.

Dalam teori komunikasi politik, framing yang dipopulerkan oleh Robert Entman pada 1993 adalah cara mengemas realitas sehingga publik menafsirkan sesuai agenda tertentu. Begitu video joget DPR diberi label “joget gaji naik,” maka maknanya bergeser. Publik tidak lagi melihatnya sebagai hiburan HUT RI, melainkan simbol elit yang berpesta di atas penderitaan rakyat. Narasi sederhana, visual yang kuat, dan kemarahan yang sudah menumpuk menjadi bahan bakar efektif pemicu ledakan sosial. Pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, menilai, “Kemarahan rakyat Indonesia sudah lama terakumulasi. Viral video hanya menjadi percikan api, tetapi bahan bakarnya adalah ketidakadilan ekonomi dan perilaku korup pejabat.”

Peristiwa 25?"28 Agustus 2025 memberi pelajaran pahit. Sebuah joget bisa membakar parlemen, bukan jogetnya yang salah, melainkan framing yang dimanipulasi serta kemarahan rakyat yang selama ini diabaikan. Jika elite politik tidak belajar, jika buzzer tetap dipelihara sebagai senjata, dan jika rakyat terus dibiarkan hidup dalam tekanan ekonomi, maka demokrasi kita akan semakin rapuh dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Pemerintah.

OLEH: AGUSTO SULISTIO

Penulis adalah pegiat sosial media.

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan MURIANETWORK.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi MURIANETWORK.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

Artikel Terkait

Dokter Tifa Tantang Transparansi: 709 Dokumen Jokowi Masih Jadi Misteri

Banjir Rendam Cakung, Brimob Sigap Evakuasi Warga dan Dokumen Penting

Tim DVI Ambil Sampel DNA Keluarga Pramugari Korban Musibah Gunung Bulusaraung di Bogor

Menguak Peta Perang Global: Benarkah Islam Biang Keladi Konflik dan Kemiskinan?