Ia tidak minta gawai. Tak butuh seragam baru. Fasilitas mewah? Jauh dari pikirannya.

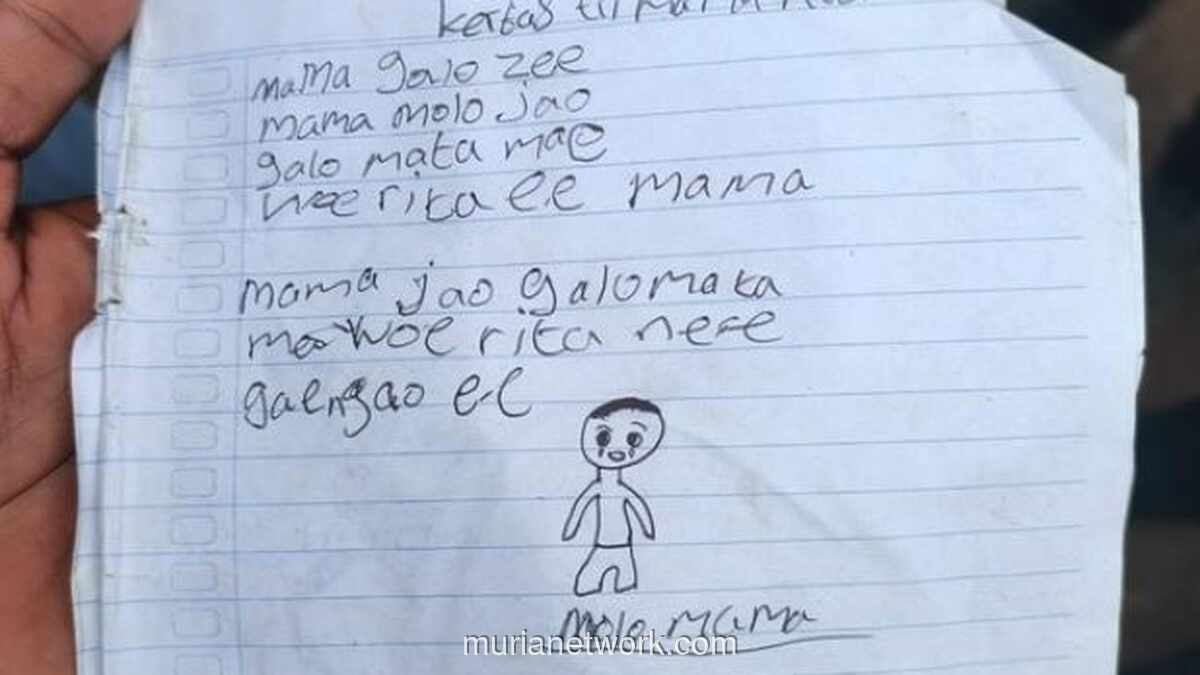

Yang dia inginkan cuma satu: sebuah pena. Alat tulis paling sederhana itu, baginya, adalah jembatan untuk tetap belajar. Untuk menulis. Untuk bertahan di sekolah. Tapi nyatanya, negara yang konon hadir buat rakyat justru memberinya keputusasaan. Hingga akhirnya, hidup terasa tak lagi layak dipertahankan.

Menurut sejumlah saksi, ini bukan cuma kabar duka biasa. Tragedi seorang anak SD yang mengakhiri hidup karena tak sanggup beli buku dan pena barang yang harganya bahkan tak sampai sepuluh ribu rupiah adalah cermin retak. Ia memantulkan wajah asli sistem yang kita jalani sekarang.

Coba lihat negeri ini. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk proyek-proyek besar. Infrastruktur megah, forum internasional, insentif untuk korporasi, semuanya berjalan deras. Namun di sisi lain, seorang anak dari keluarga miskin ekstrem justru tak bisa dapatkan alat belajar paling dasar. Persoalannya bukan pada kekosongan kas negara, melainkan pada prioritas yang melenceng jauh.

Ini, kalau kita runut, adalah buah dari sistem sekularisme-kapitalisme. Agama disingkirkan dari ruang kebijakan, sementara kapital jadi tolok ukur utama. Fungsi negara pun bergeser. Dari penanggung jawab nasib rakyat, ia berubah jadi sekadar pengelola anggaran. Pendidikan tak lagi dilihat sebagai amanah, tapi lebih sebagai sektor yang harus menghitung untung rugi. Anak miskin pun bukan lagi tanggung jawab kolektif, melainkan sekadar “kasus” yang kadang hilang dari data.

Dalam atmosfer seperti ini, empati seringkali mandek di ucapan belasungkawa. Negara baru muncul setelah tragedi terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Padahal, kegagalan terbesarnya justru terletak pada hal yang lebih mendasar: hilangnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi kompas kebijakan.

Artikel Terkait

Buku dan Pensil yang Tak Terbeli, Nyawa Bocah Ngada yang Tak Terselamatkan

Prabowo Undang Eks Menlu, Bahas Board of Peace hingga Palestina

Adies Kadir Siap Duduki Kursi MK, Gantikan Arief Hidayat

DPR Buka Peluang Kenaikan Setoran Awal Haji, Asalkan Hitungannya Nyata