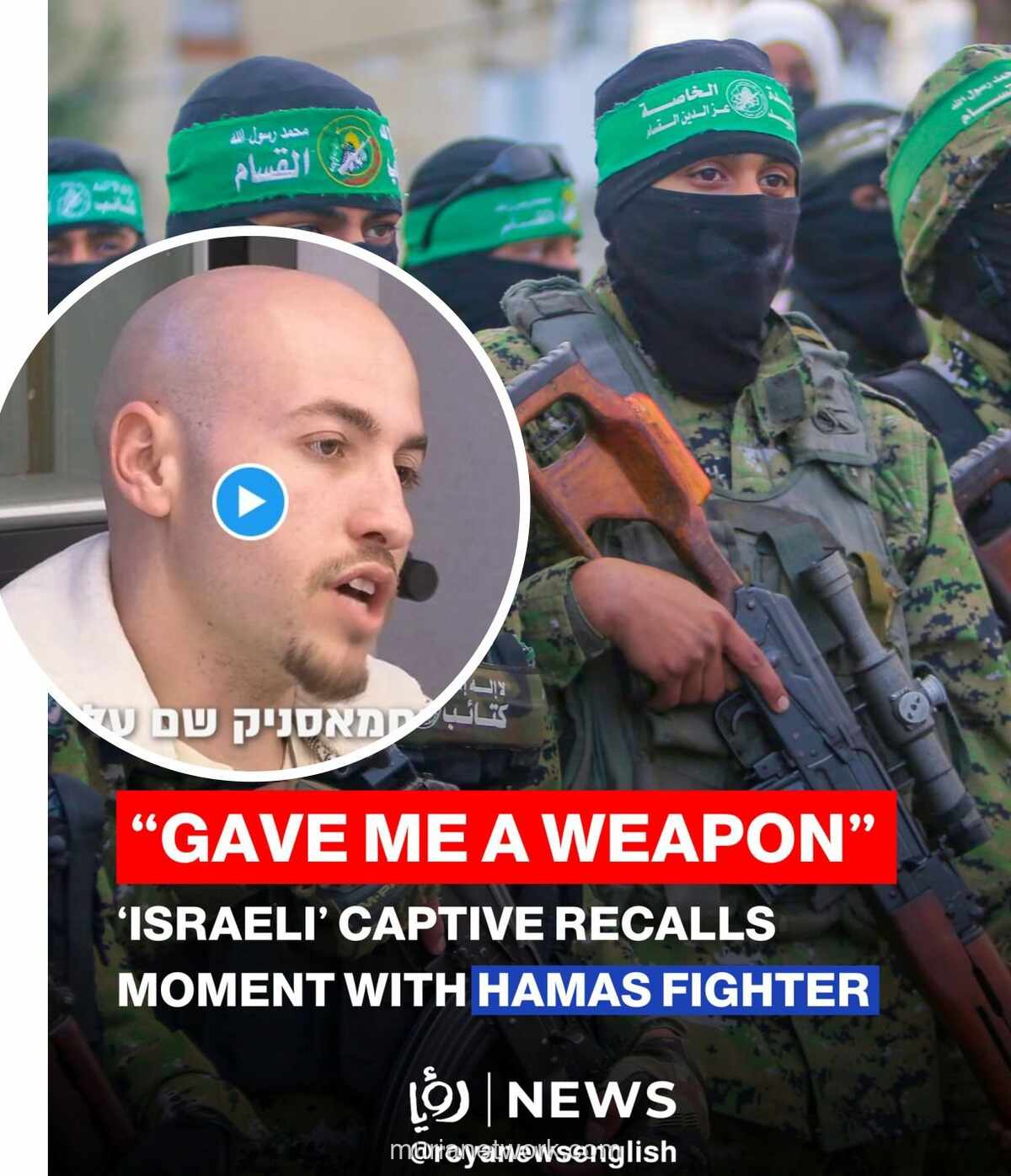

Vilensky, sang pewawancara, terdengar tercekat. “Anda bisa saja menembaknya,” tanyanya, mencoba menyelami dilema yang mungkin muncul.

Tapi Mor menjawab dengan pertanyaan balik yang pragmatis. “Siapa yang akan saya tembak? Dan apa yang akan saya lakukan setelah itu?”

Logikanya sederhana. Saat itu, ia dikelilingi para pejuang satu di depan, dua di belakang. Mereka sedang bergerak cepat di jalanan Gaza. Menembak salah satu dari mereka, dalam situasi itu, hampir pasti akan berakhir buruk baginya. Itu pilihan yang mustahil.

Selain mencekam, penahanan Mor juga ditandai oleh rasa tak terlihat. Ia mengaku dipindahkan antar sekitar 40 lokasi berbeda, sebuah taktik untuk mengelabui.

“Saat itu saya merasa bahwa tentara Israel tidak tahu di mana saya berada, intelijen juga tidak tahu di mana saya berada,” kenangnya.

Belakangan, ia baru tahu perasaannya itu benar. Bahkan petugas intelijen yang menangani kasusnya mengakui, mereka sempat kehilangan jejak lokasi spesifiknya untuk waktu yang cukup lama.

Setelah perjalanan panjang yang melelahkan itu, Eitan Mor akhirnya dibebaskan pada Oktober 2025, sebagai bagian dari sebuah perjanjian gencatan senjata. Kisahnya, terutama detik-detik saat senjata itu beralih tangan, tetap menjadi gambaran nyata tentang betapa absurd dan kaburnya garis batas dalam setiap peperangan.

Artikel Terkait

Saudi Tolak Jadi Pangkalan Serangan AS ke Iran, MBS dan Pezeshkian Perkuat Diplomasi

Kesibukan Bukan Alasan: Persahabatan yang Mati Pelan-Pelan di Era Modern

Kemiskinan di Tanah Kaya: Siapa yang Menikmati Emas dan Nikel Indonesia?

Bibit Siklon di Selatan Banten: Ombak 6 Meter dan Hujan Lebat Mengancam