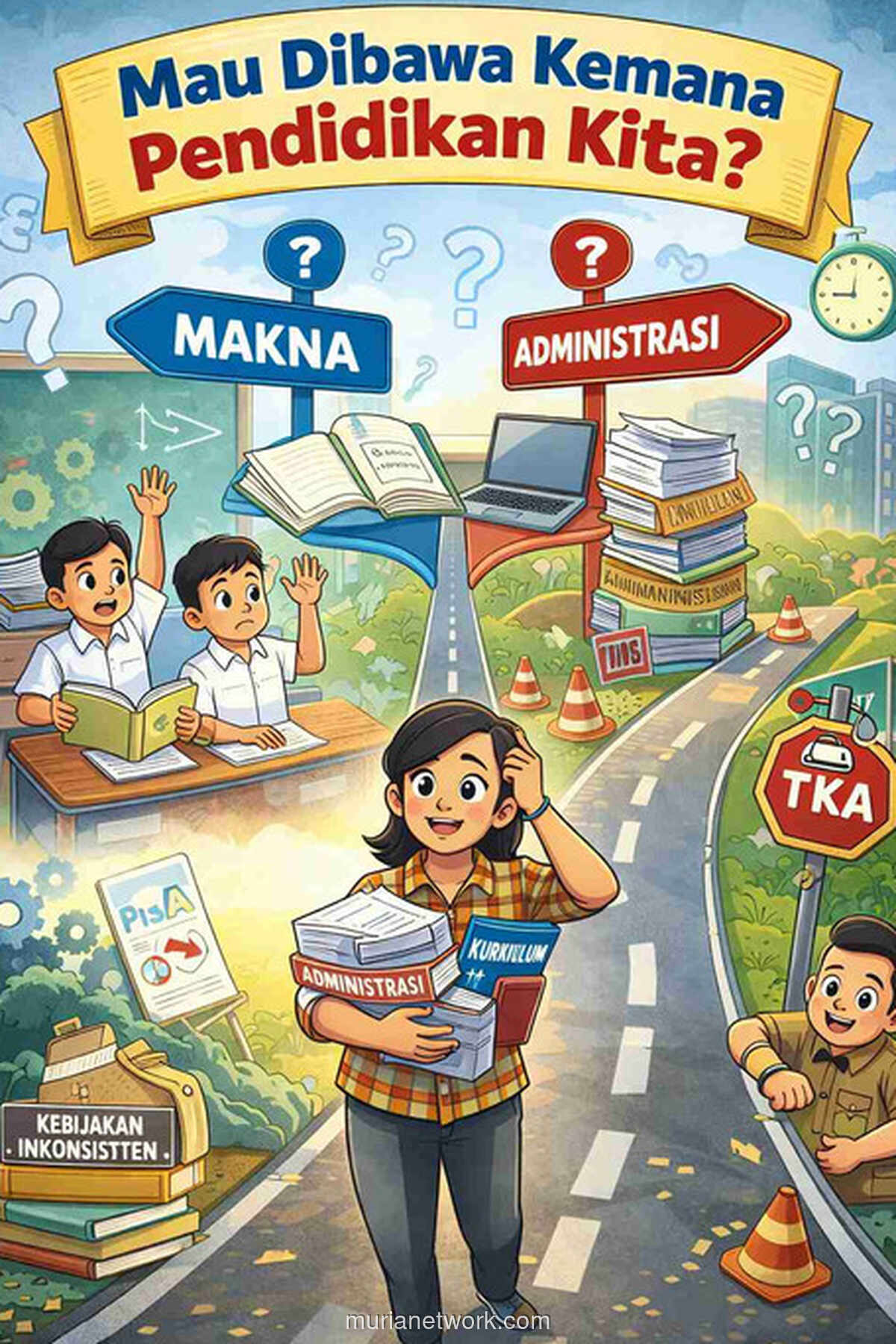

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) nasional tahun ini benar-benar mengejutkan. Rata-rata Matematika cuma 36,10. Bahasa Inggris? Lebih parah lagi, cuma 24,93. Angka-angka itu terpampang nyata, sulit diabaikan. Memang gampang menyalahkan siswa yang dianggap "malas belajar". Tapi data sekeras ini bicara lebih lantang: ada yang salah dalam cara kita mengajar, bukan semata pada kemampuan anak didik.

Persoalannya rumit, berlapis-lapis. Lihat saja kurikulum kita. Berganti nama dan istilah setiap ada menteri baru, namun esensi pembelajarannya mandek di tempat. Guru dan siswa terus-terusan disuruh adaptasi, kelelahan. Akhirnya, pemahaman konsep dasar malah terbengkalai. Istilah-istilah seperti "Capaian Pembelajaran" terdengar mentereng, tapi di lapangan waktu justru habis untuk mengurus format dan administrasi. Logika dan diskusi mendalam? Itu jadi barang langka.

Ini bukan omong kosong. Teori pendidikan punya penjelasannya. Ambil contoh Lev Vygotsky.

Menurutnya, belajar yang bermakna butuh interaksi yang memicu nalar.

Tapi kenyataannya? Ruang kelas lebih sering jadi tempat mengeksekusi tumpukan dokumen, bukan arena tukar pikiran. Kita sibuk di atas kertas, tapi ruang kelas terasa hampa.

Belum lagi beban guru. Dijejali seabrek tugas administratif evaluasi lewat aplikasi, laporan digital, unggah-unggah berkas waktu mengajar yang berharga pun terkikis. Secara teori namanya akuntabilitas. Namun pada praktiknya, guru berubah jadi pekerja data yang kehilangan tenaga untuk hal yang paling penting: mengajar.

Riset John Hattie sudah mengonfirmasi hal ini.

Faktor paling krusial bagi kesuksesan belajar adalah kualitas interaksi guru-murid, bukan ketebalan laporan administrasi.

Lalu bagaimana dengan siswanya? Jatuhnya nilai TKA ini juga erat kaitannya dengan motivasi. Bernard Weiner pernah bilang, siswa akan bersungguh-sungguh jika mereka melihat hubungan yang jelas antara usaha dan hasil. Nah, TKA ini problematik. Hasilnya tidak dipakai untuk kelulusan atau seleksi masuk sekolah lanjutan. Alhasil, banyak yang menganggapnya sekadar formalitas belaka. Tesnya berskala nasional, tapi urgensi di tingkat lokal hampir nol besar.

Di sini ironinya muncul. Pemerintah menginginkan data berkualitas untuk laporan internasional, misalnya untuk dibandingkan dengan skor PISA. Tapi di tingkat sekolah, siswa justru diberi pesan untuk tidak terlalu serius karena nilainya "tidak pengaruh". Kita ingin angka tinggi, tapi menciptakan sistem yang sama sekali tidak mendorong keseriusan. Kontradiktif? Sangat.

Yang tak kalah memilukan, kesenjangan masih lebar. Sekolah di kota besar sudah membahas AI dan coding, sementara banyak sekolah di daerah 3T masih berjuang dengan ketersediaan listrik dan buku paket. Standar penilaiannya disamaratakan, fasilitasnya jauh berbeda. Wajar kalau hasilnya timpang.

Pada akhirnya, laporan TKA 2025 ini lebih dari sekadar rapor siswa. Ini adalah rapor sistem pendidikan kita. Bukan semata soal anak-anak yang belum mampu, tapi lebih tentang ruang kelas yang kehilangan rohnya untuk mendidik.

Masalah beginian tak akan selesai dengan ganti istilah atau luncurkan aplikasi baru. Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana, meski eksekusinya sulit: kurikulum yang stabil, memberi ruang bernapas bagi guru, dan sistem evaluasi yang benar-benar berarti bagi siswa. Sebab, bila nilai terus anjlok seperti ini, murid-murid bukanlah pihak pertama yang patut disalahkan.

Pertanyaan mendasarnya justru ini: yang bermasalah itu ruang kelasnya, atau cara kita mengelola dan memaknainya?

Artikel Terkait

44 Warga Binaan Konghucu Terima Remisi Khusus Sambut Imlek 2026

17 Februari dalam Catatan Sejarah: Dari Tsunami Maluku 1674 hingga Kelahiran Buya Hamka dan Michael Jordan

Rooney Ingatkan Risiko Euforia United Strands, Cunha Tegaskan Fokus Hanya pada Poin

Tyler Morton Ungkap Kurangnya Kepercayaan dari Arne Slot Sebabkan Hengkang ke Lyon