Di balik semua statistik dan janji politik, ada realitas yang lebih pahit lagi. Di tingkat paling dasar: komunitas. Saat negara lamban bergerak, atau malah diam, seharusnya tetanggalah yang bergerak. Semangat “rakyat bantu rakyat” mestinya jadi jaring pengaman terakhir.

Tapi di sinilah ironi paling getirnya. Seringkali, mereka yang paling butuh pertolongan, justru bertetangga dengan orang-orang yang nasibnya persis sama. Kemiskinan bukan tetangga yang solider. Ia adalah lingkungan sunyi, di mana setiap keluarga sibuk bertarung untuk sekadar bertahan hidup. Kekurangan yang sama membuat kepedulian jadi barang mewah. Siapa yang akan membelikan buku untuk anak tetangga, jika anak sendiri pun menulis di kertas bekas bungkusan?

Ini tragedi berlapis. Negara lalai. Dan komunitas yang seharusnya saling menopang, ternyata terlalu letih untuk mengulurkan tangan.

Kematian YBS adalah monumen kegagalan. Bukan dari batu, tapi dari rasa malu kolektif sebuah bangsa. Di zaman yang katanya serba canggih ini, saat obrolan tentang Merdeka Belajar menggema di seminar-seminar mewah, seorang anak memilih gantung diri karena alat tulis. Ini bukan sekadar tragedi. Ini sindiran paling kejam untuk Republik. Sindiran yang menunjukkan program-program gemilang hanyalah ilusi bagi mereka yang hidup di pinggiran, di pondok kayu antara pohon cengkeh.

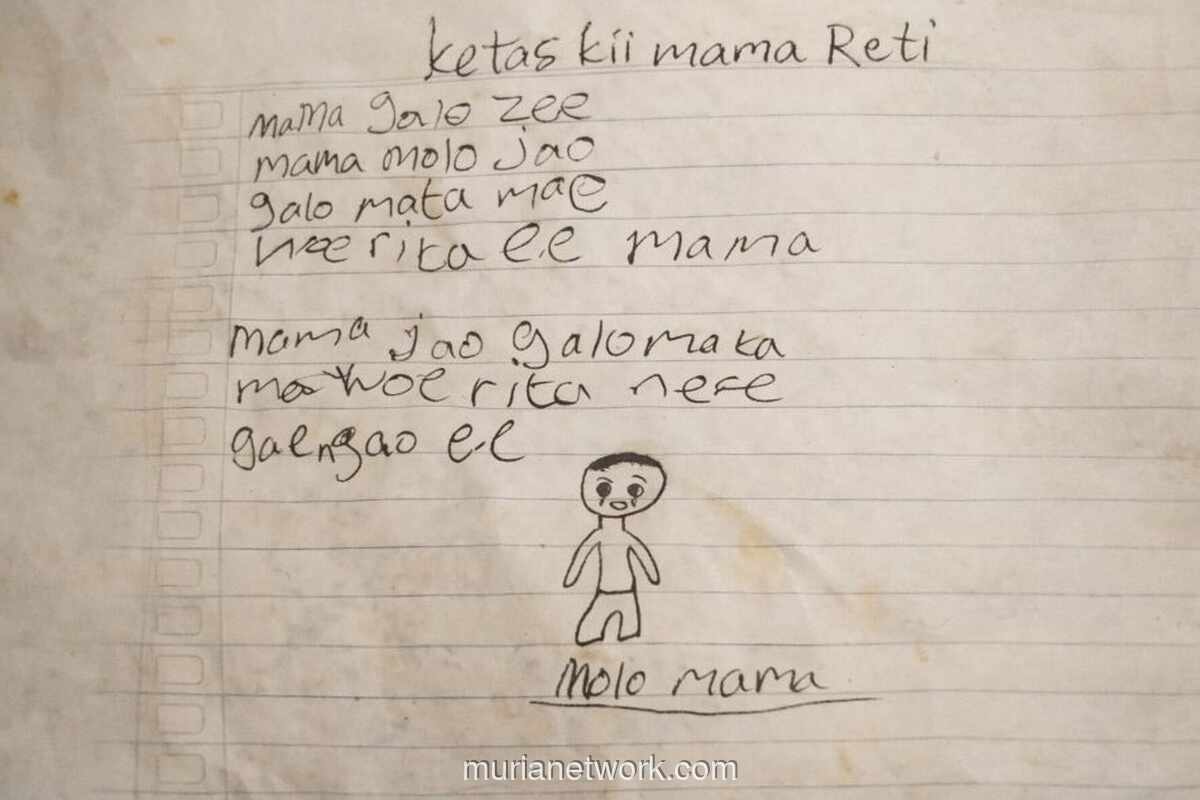

Surat untuk Mama Reti itu adalah dokumen resmi paling memilukan tahun ini. Lebih berharga dari semua nota keuangan dan laporan kinerja kementerian. Surat itu berkata, “Saya pergi, jangan menangis.” Tapi seharusnya, negara inilah yang mesti menangis.

Kita semua juga perlu berefleksi. Apakah keheningan di sekitar pondok kayu itu cuma milik negara? Atau juga milik kita, yang percaya urusan anak-anak adalah urusan negara semata, hingga lupa menengok pagar sebelah?

Pohon cengkeh itu masih berdiri. Pondok kayu itu masih menyisakan kesunyian kesunyian yang mungkin juga melingkupi banyak rumah di sekitarnya. Sementara di Jakarta, rapat-rapat terus berlangsung. YBS sudah pergi.

Pertanyaan yang tertinggal kini lebih berat dan lebih personal. Ketika negara abai, apakah kita, sebagai tetangga dan sesama, juga akan membiarkan anak-anak di sekitar kita memikul beban sendirian? Atau kita akan terjebak dalam lingkaran setia yang sama: miskin, lelah, dan akhirnya, diam?

Diam yang suatu hari bisa berubah menjadi seutas tali di dahan pohon. Untuk anak kita, atau anak tetangga kita.

[]

Artikel Terkait

Prabowo Buka Front Baru: Perang Senyap Melawan Oligarki Lewat Moneter

39 RT Terendam, Jalan Utama Tergenang: Hujan Deras Lumpuhkan Sebagian Jakarta

Ibu di Bandung Hilang Didikut Amblasnya Kamar Mandi ke Sungai

BPKH Akui Dana Kelolaan Haji 2025 Menyusut Rp 3,33 Triliun