✍🏻 Balqis Humaira

Mari kita sepakat dulu. Nggak ada anak yang lahir dengan keinginan ribut sama ibunya. Anak rewel itu bukan soal benci. Itu soal butuh perhatian, dan rasa lelah karena jeritannya tak pernah didengar. Nah, posisi Aceh mirip sekali dengan anak semacam itu. Sejak kecil sudah banyak mengalah, selalu nurut. Tapi setiap kali membuka mulut, jawaban yang datang cuma satu: “Sabarlah, nanti juga Ibu kasih.”

Masalahnya, kata “nanti” itu sudah berlangsung puluhan tahun.

Kalau Indonesia adalah Ibu Pertiwi, maka Aceh adalah anak yang ikut merawat rumah ini sejak awal. Bukan sekadar ikut, tapi benar-benar membangun. Saat Republik ini masih miskin, Aceh menyumbang emas, logistik, bahkan pesawat pertama. Data sejarahnya jelas; ini bukan dongeng. Jadi, Aceh masuk ke Indonesia bukan sebagai anak pungut. Dia anak kandung yang ikut membangun fondasi rumah dari nol. Dari sini seharusnya kita paham, kenapa hubungan Aceh dan pusat begitu sensitif. Ini relasi keluarga. Dan dalam keluarga, luka justru lebih mudah menganga dan lebih sakit terasanya.

Lalu muncul pertanyaan klasik dari para buzzer: “Kalau merasa anak kandung, kenapa ribut terus?”

Justru karena itulah. Karena merasa anak kandung, maka dia berani protes ketika merasa diperlakukan tak adil. Anak tiri biasanya diam, takut diusir. Aceh berani bersuara keras justru karena keyakinannya bahwa ini adalah rumahnya sendiri.

Masalah mulai kentara ketika Aceh merasa sang Ibu makin menjauh. Sumber daya alamnya besar. Gas Arun pernah menjadi penopang energi nasional. Tapi apa yang dirasakan rakyat? Ketimpangan. Data kemiskinan menunjukkan ironi yang pahit: Aceh konsisten berada di jajaran provinsi termiskin di Sumatera, bahkan nasional. Padahal, dana yang mengalir lewat Otonomi Khusus mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ini angka resmi BPS, bukan opini belaka.

Dari sini, si anak mulai bertanya dalam hati: “Bu, kok aku bisa miskin di rumah sendiri?”

Pertanyaan itu berubah jadi kekecewaan. Kekecewaan yang dipendam, lama-kelamaan menumpuk dan akhirnya meledak jadi konflik. Banyak orang di luar Aceh menyederhanakan konflik ini sebagai “separatisme”. Itu cara pandang yang malas. Konflik lahir dari akumulasi rasa ditinggalkan. Anak yang merasa jeritannya tak didengar, akhirnya teriak lebih keras. Teriak paling keras itu ya perang. Bukan karena jahat, tapi karena sudah tak tahu lagi cara lain untuk didengar.

Lalu datanglah tsunami 2004. Dunia runtuh, Aceh hancur lebur. Di titik paling lelah itu, si anak berkata pada ibunya: “Sudah, kita berhenti ribut. Kita damai. Tapi Ibu janji, jangan tinggalkan aku lagi.” Maka lahirlah MoU Helsinki. Ini poin penting: MoU itu bukan hadiah atau belas kasihan. Itu adalah kontrak damai. Ada pasal-pasal, ada kewajiban dua arah. Aceh menurunkan senjata, membubarkan struktur perlawanan, menerima NKRI sepenuhnya. Pengorbanan politik dan psikologis yang sangat besar. Sebagai gantinya, negara berjanji: otonomi luas, keadilan ekonomi, reintegrasi, ruang politik.

Sekarang, kita berdebat sendiri. “Tapi kan Aceh sudah dapat Otsus, sudah damai, sudah aman.”

Iya, aman. Tapi aman buat siapa? Aman hanyalah lantai paling dasar. Seorang anak tak cuma butuh rumah yang atapnya tidak bocor. Dia butuh makan, pendidikan, dan masa depan yang jelas.

Dana Otsus Aceh sejak 2008 nilainya ratusan triliun jika diakumulasi. Problemnya bukan cuma pada jumlah, tapi ke mana dan bagaimana uang itu mengalir. Banyak laporan audit dan temuan di lapangan menunjukkan masalah tata kelola, elite capture, proyek yang tak menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Jadi ketika Ibu berkata, “Ibu kan sudah memberi uang,” si anak bisa menjawab, “Iya Bu, tapi kok perutku tetap keroncongan?”

Lalu muncul lagi tudingan: “Berarti salah pemerintah Aceh dong?”

Jawabannya: iya, sebagian memang ada di sana. Tapi berhenti di situ itu licik. Sistem Otsus didesain bersama oleh pusat dan daerah. Kalau pusat cuma melempar uang tanpa kontrol yang berarti dan tanpa keberanian membenahi struktur, itu sama saja seperti Ibu memberi uang jajan, lalu menutup mata ketika uang itu diambil paksa oleh kakak yang paling kuat di rumah. Anak kecilnya tetap kelaparan.

Di sinilah Aceh sering terlihat “rewel”. Setiap ada momen nasional, tuntutannya muncul lagi. Orang luar lalu berkata, “Kok Aceh ribut lagi sih, tidak bisa move on?” Coba balik pertanyaannya: gimana mau move on kalau lukanya belum sembuh? Orang bisa melangkah dari sebuah luka kalau lukanya diobati, bukan cuma ditutup dengan perban kotor.

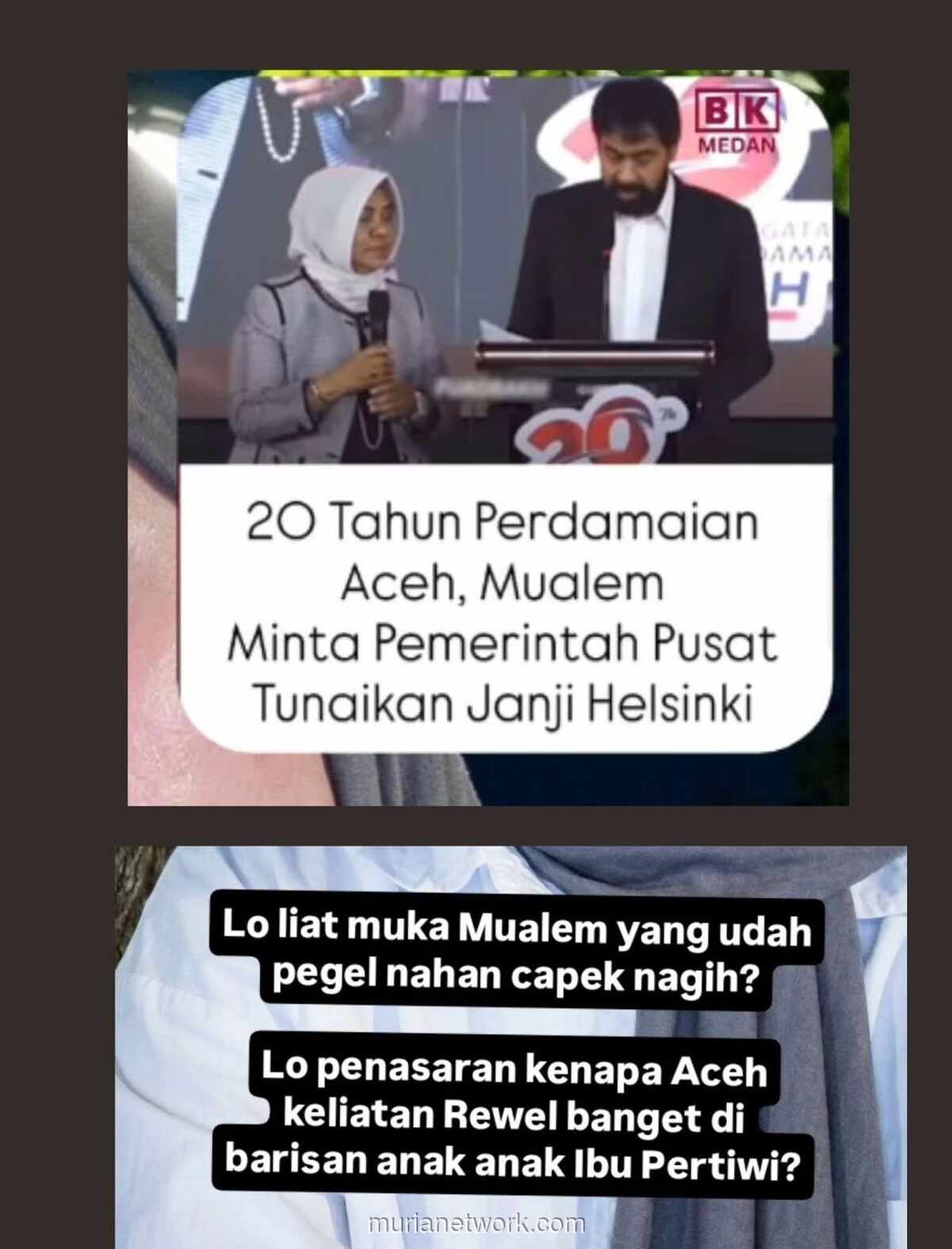

Pidato Mualem yang viral itu adalah contoh seorang anak yang terlalu lama mengomel di dapur, lalu akhirnya bersuara di ruang tamu. Dia menangis bukan untuk drama, tapi karena lelah. Buzzer akan bilang, “Ini politis.” Ya, tentu saja politis. Karena janji yang ditagih itu adalah janji politik. Damai adalah keputusan politik. Jangan mau berdamai, tapi alergi dengan konsekuensi untuk menepati janjinya.

Ada juga yang berteriak, “Ini bahaya, nanti Aceh minta merdeka lagi!”

Itu logika menakut-nakuti. Faktanya, mayoritas rakyat Aceh hari ini tidak menginginkan perang atau kemerdekaan. Yang mereka mau sederhana: dihargai sebagai anak, bukan dianggap beban. Justru jika setiap keluhan dibalas dengan kecurigaan dan tuduhan, jarak emosional akan semakin jauh. Dalam keluarga, jika setiap protes anak dijawab dengan, “Kamu durhaka, ya?”, yang terjadi bukanlah kepatuhan, melainkan keheningan yang dingin dan berbahaya.

Ambil contoh data pengangguran terbuka di Aceh, terutama di kalangan muda. Angkanya relatif tinggi. Banyak pemuda Aceh merantau, bukan karena tidak cinta tanah kelahiran, tapi karena tanah kelahirannya tidak memberi mereka ruang untuk hidup. Ini menciptakan luka baru. Anak yang pergi merantau itu bukan cuma meninggalkan kampung halaman, tapi juga meninggalkan harapan.

Jadi, ketika Aceh terus bersuara, terus menagih, terus terlihat “rewel”, sebenarnya dia sedang melakukan hal yang paling dewasa dalam sebuah hubungan keluarga: berbicara terus terang sebelum semuanya rusak tak terselamatkan.

Anak yang benar-benar putus asa itu akan diam. Tidak menuntut apa-apa lagi. Acuh tak acuh. Aceh belum sampai di titik itu, dan semoga tidak akan pernah.

Pertanyaan terakhir yang sering dilontarkan: “Terus, maunya Aceh apa sih?”

Jawabannya tidak muluk-muluk. Janji ditepati. MoU dijalankan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Otonomi jangan cuma hidup di atas kertas. Dana triliunan itu harus terasa hingga ke dapur rakyat paling sederhana. Dan yang paling utama, Aceh ingin diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar objek untuk dijaga stabilitasnya saja.

Kalau Indonesia adalah Ibu Pertiwi, maka momen ketika Mualem berdiri menagih janji itu bukanlah pemberontakan. Itu adalah seorang anak yang berdiri di hadapan ibunya dan berkata, “Bu, aku lelah terus menguat. Aku hanya minta Ibu memegang kata-kata Ibu sendiri.”

Dan jujur saja, jika ia seorang Ibu yang baik, kalimat itu semestinya memantik refleksi, bukan sikap defensif.

Karena sejarah telah mengajarkan satu hal: sebuah negara tidak runtuh karena anaknya yang cerewet. Tapi karena terlalu lama berpura-pura tuli, tidak mau mendengar jerit anak kandungnya sendiri.

Artikel Terkait

BI Terapkan Kuota Penukaran Uang Baru Jelang Lebaran 2026

Anggota DPR Desak Bentuk Tim Khusus Tangani Penonaktifan Massal Peserta BPJS PBI

Gibran Tegaskan Komitmen Pemerintah Perangi Korupsi dan Dorong RUU Perampasan Aset

Produksi Kakao Nasional Diproyeksi Naik Jadi 635 Ribu Ton pada 2026