POLITIK TANPA RASA MALU

Oleh: Muhammad Iqbal Sandira

Rasanya, harapan akan perubahan besar di negeri ini lewat cara-cara lama sudah pupus. Coba ingat 1998. Saat itu, musuh kita jelas sekali: Soeharto. Elit berpecah belah, ketidakpuasan menggumpal di mana-mana, dan semua amarah politik akhirnya menyatu, mengarah ke satu sosok. Tekanan memuncak, dan rezim pun tumbang.

Tapi sekarang? Situasinya beda total. Menurut pengamatan saya, tidak ada lagi perpecahan berarti di kalangan elit. Justru, Jokowi-lah yang jadi pelopor gaya baru: POLITIK TANPA RASA MALU. Estafet ini kemudian dipegang dengan begitu apik oleh muridnya, Prabowo. Oligarki yang terbangun sudah terlampau solid, melintasi rezim. Prinsip mereka sederhana tapi efektif: selama para elit merasa kenyang dan aman, kegelisahan rakyat bisa diakali.

Mekanisme utamanya adalah politik tarik-ulur. Kesalahan kecil dibiarkan, bahkan dinormalisasi. Kalau perlu, dibela mati-matian. Namun begitu riaknya menggelembung dan mulai mengancam stabilitas, barulah muncul permintaan maaf, koreksi yang setengah hati, atau pengalihan isu yang cerdik.

Yang memprihatinkan, pejabat publik seolah kehilangan rasa malu. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan elementer tanpa beban. Keteladanan dari atas benar-benar runtuh. Jokowi membuktikan satu hal: politik bisa dijalankan TANPA MALU. Rakyat diadu dengan sesama rakyat, buzzer dijadikan tameng, sementara kebenaran tenggelam dalam kebisingan opini. Ini bukan insiden sesaat. Ini sebuah METODE yang disengaja.

Di sisi lain, perubahan kultural yang diharapkan tak kunjung datang. Kelas menengah malah menyusut, terhimpit ekonomi, dan jadi makin pragmatis. Ketika urusan bertahan hidup jadi prioritas, moral publik pun ikut merosot. Sinisme memang merajalela, tapi jangan salah itu bukan bentuk kesadaran politik. ITU KELELAHAN KOLEKTIF belaka. Publik sudah enggan berharap, mereka kini cuma berhitung. Tak lagi percaya, hanya menyesuaikan diri. Ini bukan kemajuan, melainkan sekadar mekanisme bertahan hidup yang muram.

Mungkin SBY sekarang menyesal. Kenapa dulu tidak mendorong anaknya lebih awal? Jokowi membuktikan bahwa segalanya bisa dilakukan tanpa beban moral, tanpa rasa sungkan, dan tetap aman asalkan ekosistem kekuasaan terjaga solidnya.

Jadi, jangan harap perubahan besar akan datang dari pergantian rezim atau figur baru dalam waktu dekat. Itu hampir mustahil. Yang masih mungkin adalah perubahan di level mikro. Dari individu, komunitas kecil, profesional, atau birokrat menengah yang memilih untuk tidak ikut membusuk. Dampaknya memang kecil, tidak heroik, dan jarang viral. Tapi itulah satu-satunya RUANG RASIONAL yang masih tersisa dan bernapas.

Kesimpulannya pahit, tapi harus diakui.

Saya tidak lagi optimis pada elit.

Saya juga tak percaya pada perubahan kultural yang massal.

Satu-satunya yang membuat saya masih berharap adalah KETAHANAN akal sehat individu-individu yang memilih TETAP WARAS, justru ketika sistem memberi insentif untuk ikut rusak.

Cukupkah itu untuk menyelamatkan negara?

Secara realistis, saya belum tahu.

(Selesai)

Artikel Terkait

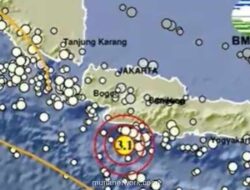

Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Sukabumi, Dirasakan di Piru

Menag Umar Sampaikan Ucapan dan Harapan Damai di Tahun Baru Imlek 2577

BEI Libur Dua Hari, Investor Disarankan Manfaatkan Waktu untuk Evaluasi Portofolio

Mobil Hangus Terbakar di Tol Surabaya-Gresik Diduga Akibat Korsleting