Jadi, tujuan utamanya sebenarnya memberi kepastian hukum. Bayangkan saja, tanpa revisi ini, ribuan keluarga yang sudah puluhan tahun menetap di suatu area secara teknis dianggap tinggal ilegal di dalam hutan. Status mereka "gelap". Kebijakan Zulhas waktu itu, oleh para pendukungnya, dinilai sebagai solusi konkret. Sebuah cara untuk mencegah konflik agraria yang berkepanjangan dan akhirnya memberikan hak legalitas atas tanah bagi rakyat Riau.

Memang, angka 1,6 juta hektare itu fantastis dan mudah memicu kekhawatiran. Ia sering dikaitkan dengan deforestasi masif dan bencana ekologis seperti banjir. Namun begitu, narasi itu kerap mengabaikan satu poin penting: kebijakan ini lebih untuk "memutihkan" status permukiman dan fasilitas umum yang sudah terlanjur ada. Bukan membuka hutan primer yang masih perawan untuk diserahkan pada industri besar.

Perdebatan sengit yang muncul, menurut sejumlah pengamat, terjadi karena detail teknis seperti ini sering diabaikan. Hasilnya? Distorsi informasi. Kebijakan tata ruang era itu mudah sekali dituding pro-industri, padahal konteks sesungguhnya adalah penyesuaian dan legalisasi atas apa yang sudah "keterlaluan" terjadi di lapangan.

Pandangan ini diamini oleh salah satu pelaku sejarah saat itu.

Dr. Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan periode 2010-2015, pernah menjelaskan panjang lebar soal semangat kebijakan ini. Meski tak dijelaskan detail pernyataannya di sini, posisinya jelas mendukung langkah penyesuaian hukum dengan realitas sosial tersebut.

Artikel Terkait

Gas Whip Pink di Balik Kematian Lula Lahfah, Polisi: Jangan Coba-Coba!

Misteri Kematian Lula Lahfah Tak Terungkap, Keluarga Tolak Autopsi

Detik-Detik Mencekam Sebelum Tubuh Selebgram Lula Lahfah Ditemukan di Apartemen

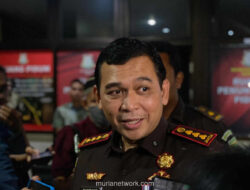

Kapolda Metro Jaya Apresiasi Bhabinkamtibmas yang Gulirkan Sekolah untuk Anak Putus Sekolah