Oleh: Aza El Munadiyan S.Si MM*

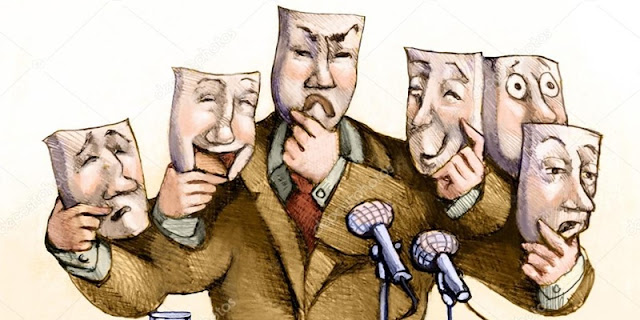

DI tengah era digital, semakin banyak kepala daerah yang tampil layaknya influencer. Konten-konten dramatis seperti marah-marah saat sidak, pemecatan ASN di depan kamera, atau blusukan yang disiarkan langsung kini menjadi strategi komunikasi politik utama.

Dalam studi political branding, ini disebut sebagai politik viralisme: pendekatan kekuasaan yang mengandalkan efek viral demi membangun popularitas jangka pendek, alih-alih membangun sistem.

Namun pertanyaannya: apakah popularitas ini juga menghasilkan efektivitas kebijakan? Apakah retorika ini menyelesaikan persoalan rakyat yang lebih struktural seperti kemiskinan, pengangguran, atau akses pendidikan? Sayangnya, banyak yang tidak.

Gaya Kepemimpinan Populis dan Politik Simbolik

Fenomena ini tidak lepas dari gaya populisme lokal yang makin kuat di Indonesia. Menurut Moffitt (2016), populisme kontemporer cenderung menonjolkan krisis, dramatisasi, dan pencitraan "kedekatan dengan rakyat", tetapi tidak selalu menyelesaikan masalah struktural. Dalam konteks kepemimpinan daerah, ini diperkuat oleh studi Antlöv et al. (2016) yang menyebut banyak kepala daerah Indonesia terjebak dalam "simbolisme populis", bukan reformasi kelembagaan. Pemimpin seperti ini lebih fokus pada pertunjukan, bukan prosedur. Pada akhirnya, kualitas kebijakan menjadi nomor dua setelah kualitas kamera.

Contoh paling mutakhir datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam 100 hari awalnya, ia memilih “gas pol” memecat kepala sekolah di hari pertama, marah-marah soal tambang ilegal, hingga berencana membangun monorel di tengah krisis infrastruktur desa. Namun data justru menunjukkan bahwa akar masalah belum disentuh. Laporan BPS Jawa Barat 2024 menunjukkan angka kemiskinan masih tinggi lebih dari 3,8 juta jiwa (9,05 persen), tertinggi di Pulau Jawa, pengangguran terbuka 7,5 persen, tertinggi kedua setelah Banten.

Viralisme Minim Dampak

Gebrakan viral itu tak disertai peta jalan kebijakan. Tidak ada blue print pengentasan kemiskinan yang jelas. Tidak ada reformasi layanan dasar. Tidak ada sistem audit sosial atau evidence-based budgeting yang transparan. Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI, 2023) menyatakan bahwa sebagian besar kepala daerah di Indonesia belum menjadikan data sebagai basis kebijakan. Hanya 22 persen dari Pemda yang memiliki sistem informasi pembangunan daerah yang aktif dimanfaatkan dalam perencanaan.

Kepala daerah yang terlalu sibuk dengan konten seringkali tidak memiliki waktu untuk menyusun logical framework kebijakan input, output, outcome, dan impact. Padahal, pembangunan bukan hanya soal nampak bekerja, tetapi terukur dampaknya.

Studi Persson & Rothstein (2013) menyebutkan bahwa banyak reformasi anti korupsi dan layanan publik gagal karena terlalu bergantung pada figur, bukan pada sistem. Pemberantasan korupsi di Indonesia relevan ketika pemimpin berubah, maka reformasi ikut hilang. Tidak ada penguatan institusi, tidak ada pelembagaan. Inilah jebakan dari politik viralisme. Ketika yang dibangun adalah persepsi publik, bukan sistem kebijakan, maka keberlanjutan program akan rapuh.

Solusi atas beragam masalah tersebut bukan hanya penggunaan teknologi atau komunikasi. Namun komunikasi harus menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar panggung narsistik. Kepala daerah harus mulai memulihkan kepercayaan publik dengan memperkuatk kebijakan berbasis data (evidence-based policymaking), melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam perumusan program, menerapkan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala dan terbuka berbasis digital, dan fokus pada indikator outcome yaitu penyelesaian masalah kemiskinan, pendidikan, Kesehatan bukan hanya pembangunan fisik.

Daerah-daerah di Indonesia butuh lebih dari sekadar pemimpin yang marah-marah di depan kamera. Rakyat butuh pemimpin yang bisa menurunkan angka stunting. Rakyat butuh kepala daerah yang bukan hanya datang ke pasar, tapi mengendalikan inflasi pangan secara sistemik. Dan rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja dalam senyap, tapi hasilnya nyata. Masalah rakyat tak bisa diselesaikan dengan konten viral. Tapi bisa diselesaikan dengan tata kelola yang serius, terencana, dan partisipatif.

*(Penulis adalah Dosen STIM Budi Bakti, pemerhati masalah sosial dan kebangsaan)

Artikel Terkait

Longsor Putus Jalur Wamena-Kelila, Distribusi Logistik Papua Terancam

Makassar Tawarkan Wisata Religi Melalui Masjid-Masjid Ikoniknya

Kiper Muda Berdarah Indonesia Jalani Trial di Atletico Madrid

Tilanga Natural Pool, Kolam Purba Toraja dengan Air Jernih dan Legenda Masapi