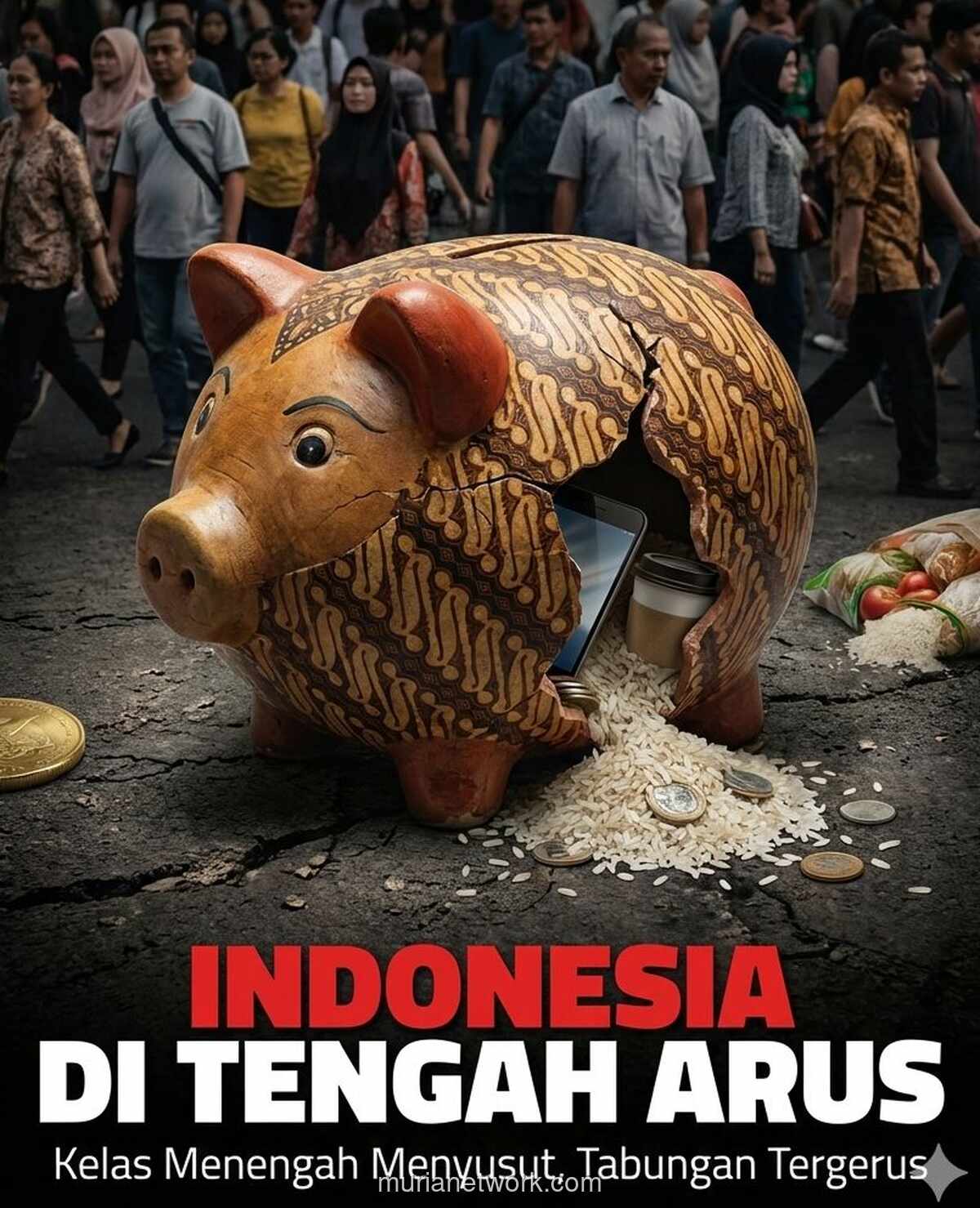

Indonesia dikenal sebagai raksasa konsumen dengan 282 juta jiwa. Tapi, ada perubahan besar yang sedang terjadi, hampir tak terlihat. Kelas menengah, tulang punggung ekonomi selama ini, perlahan-lahan menyusut. Tabungan mereka pun terkikis. Fenomena ini bahkan punya namanya sendiri: "ManTab", atau "Makan Tabungan". Itulah penanda zaman kita sekarang.

Angkanya cukup jelas. Data Bank Indonesia menunjukkan, dari 2019 hingga 2024, proporsi kelas menengah turun dari 21,45% menjadi 17,13% populasi. Bayangkan, sekitar 12 juta orang yang dulu berada di strata ini, kini merosot ke bawah. Status mereka bergeser jadi apa yang disebut "kelas menengah aspiratif" atau bahkan "kelas rentan".

Ini bukan cuma soal statistik kering. Ini tentang keluarga-keluarga yang terpaksa mengubah prioritas hidup. Mimpi yang harus ditunda. Ketahanan finansial yang tiba-tiba terasa rapuh.

"Sinyalnya jelas," begitu bunyi laporan BI. "Kelas menengah menyusut, tabungan terkikis, dan konsumen menjadi semakin berorientasi pada nilai."

Lapisan yang Mulai Tergerus

Lalu, siapa sebenarnya kelas menengah Indonesia? Mereka diukur dari pengeluaran bulanan 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, yang sekarang sekitar Rp 582.900 per bulan. Kalau dihitung per keluarga dengan 4-5 orang, pendapatan bulannya bisa antara Rp 8,2 juta sampai Rp 39,6 juta.

Tapi pijakan mereka goyah. Inflasi, tekanan ekonomi global, dan berbagai masalah domestik bikin banyak yang tergelincir. Mereka yang jatuh kebanyakan masuk ke kelompok "aspiring middle" (pengeluaran 1,5-3,5 kali garis kemiskinan) dan "vulnerable" (1,0-1,5 kali). Nah, dua kelompok ini sekarang menguasai 73,38% populasi! Mereka inilah mayoritas riil negeri ini. Pasar sebenarnya, sekaligus yang paling merasakan getirnya hidup.

Fenomena "ManTab" melengkapi gambaran suram ini. Rasio tabungan kelas menengah anjlok dari 19,8% di 2019 jadi cuma 15,4% di 2024. Penurunan 4,4% ini yang terdalam dibanding lapisan lain. Yang menarik, sementara kelas bawah dan rentan juga turun, rasio tabungan kelompok atas malah naik 2,7%.

"Jurang kekayaan kian melebar," catat laporan itu. Polanya jelas: yang kaya makin bisa menabung, sementara mayoritas harus menggerus tabungan cuma buat bertahan hidup.

Generasi Terjepit dan Senang-Senang Kecil

Tekanan ini paling keras dirasakan Gen-X (lahir 1965-1980) dan Milenial (lahir 1981-1996). Mereka ini "generasi sandwich", terjepit antara biaya merawat orang tua yang sudah lanjut usia dan kebutuhan anak-anak mereka yang masih sekolah.

Lihat saja pengeluaran mereka. Untuk makanan dan kebutuhan pokok saja sudah habis 38,5% (Gen-X) dan 41,2% (Milenial). Ditambah lagi dengan biaya rumah, listrik-air, pendidikan, dan kesehatan. Hampir tak ada sisa untuk gaya hidup.

Lain cerita dengan Gen Z (lahir 1997-2012). Meski 44,5% pengeluaran mereka juga untuk makanan dan pokok, mereka masih nyisihin 12,4% untuk "lifestyle & leisure". Inilah yang disebut "micro-luxuries" atau kemewahan mikro. Beli kopi kekinian, jajan makanan hits, atau langganan aplikasi hiburan. Itu bentuk self-reward di tengah tekanan. Mereka mungkin nggak bisa beli mobil, tapi bisa beli kebahagiaan kecil yang instan.

Menjangkau Mayoritas dengan Cara yang Cerdas

Lantas, bagaimana pelaku usaha harus menyikapi realitas baru ini? Laporan BI memberi beberapa pedoman.

Pertama, agama dan spiritualitas tetap jadi standar non-negosiasi buat kebanyakan orang di sini. Kedua, tawaran harus berorientasi nilai, mengingat fenomena ManTab. Ketiga, penawaran perlu disesuaikan buat "generasi sandwich" yang terjepit. Keempat, "kemewahan mikro" adalah pintu masuk untuk merayu Gen Z. Kelima, sentimen "Bangga Buatan Indonesia" itu kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Terakhir, fokus ke perkotaan di Jawa tempat 71,5% penduduk pulau itu tinggal bisa jadi langkah awal yang efektif.

"Indonesia, kekuatan konsumen global dengan tantangannya sendiri, membutuhkan merek yang menargetkan populasi dominan dengan pola pikir 'cerdas', fokus pada nilai dan kebutuhan pokok," begitu ringkasan laporannya.

Kata kuncinya memang "cerdas". Konsumen sekarang makin pinter. Mereka bakal nanya, "Apa nilai gunanya?" untuk setiap rupiah yang keluar. Iklan kosong nggak mempan lagi. Mereka butuh solusi nyata, bukan sekadar janji manis.

Di balik optimisme pertumbuhan ekonomi, data-data ini jadi pengingat. Ia menunjukkan kerapuhan yang ada di tengah jumlah penduduk yang besar. Jalan menuju negara berpenghasilan tinggi nggak selalu mulus, bisa saja ada kemunduran.

Pada akhirnya, kisah Indonesia sekarang adalah kisah ketahanan. Bagaimana keluarga-kelas menengah yang menyusut itu berjuang bertahan. Bagaimana anak muda mencari cara baru buat menikmati hidup meski terbatas. Dan bagaimana perekonomian nasional harus beradaptasi bukan cuma mengejar pertumbuhan, tapi juga memperkuat fondasinya.

Data sudah berbicara. Sekarang, giliran kita merespons. Bukan dengan retorika, tapi dengan tawaran nyata yang benar-benar paham jerih payah 282 juta jiwa yang sedang berjuang untuk hari ini, dan berharap untuk esok yang lebih baik.

Artikel Terkait

17 Februari dalam Catatan Sejarah: Dari Tsunami Maluku 1674 hingga Kelahiran Buya Hamka dan Michael Jordan

Rooney Ingatkan Risiko Euforia United Strands, Cunha Tegaskan Fokus Hanya pada Poin

Tyler Morton Ungkap Kurangnya Kepercayaan dari Arne Slot Sebabkan Hengkang ke Lyon

Persib Dikabarkan Intip Kiper Belanda Ronald Koeman Jr.