Begitu tulisan soal rokok muncul, berderet komentar pun berdatangan. Isinya, ya, klise. Tapi justru di situlah letak daya tariknya. Bukan karena kebenarannya, tapi karena ia mengungkap sebuah pola pikir yang sangat manusiawi.

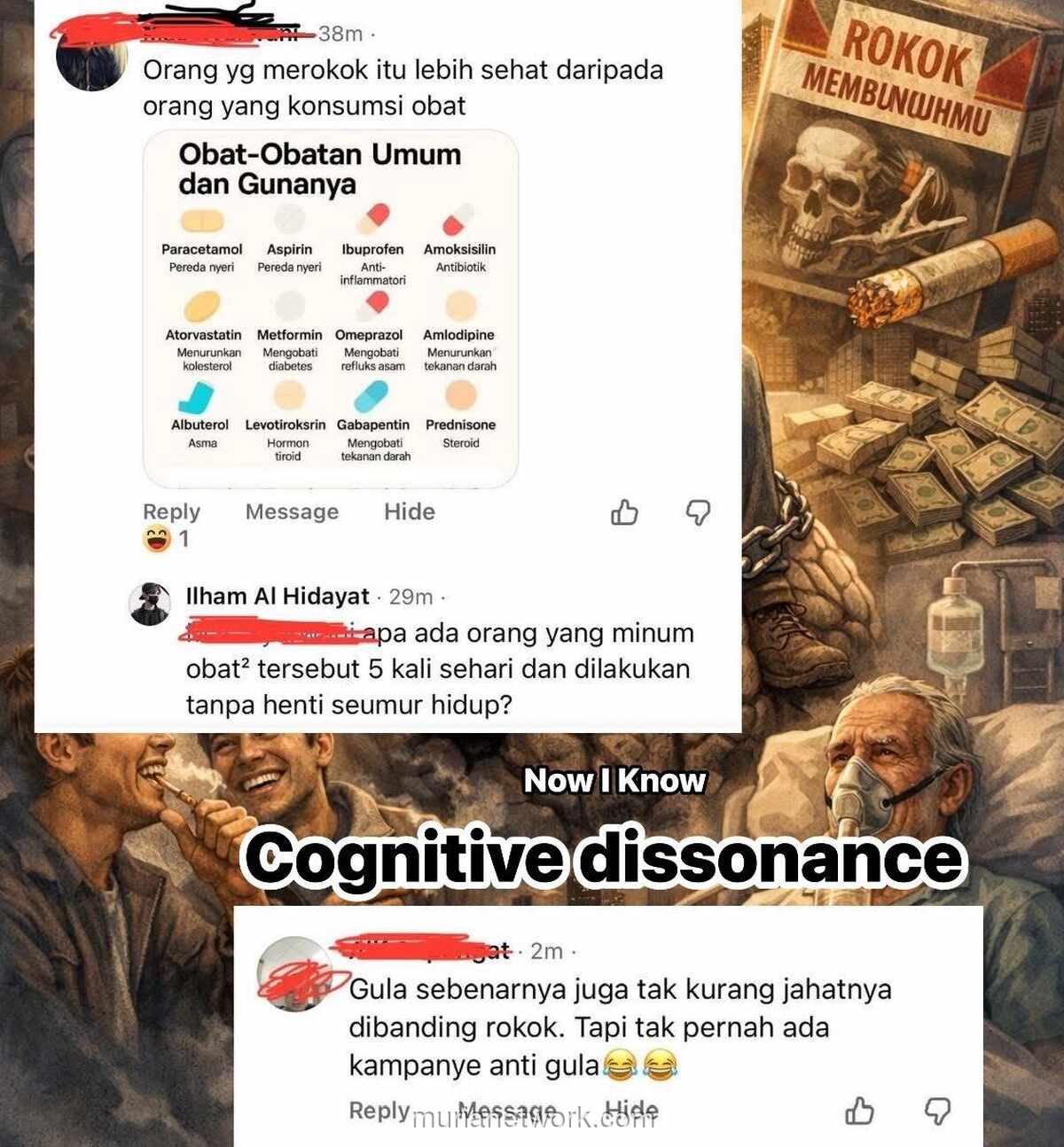

Pernah nggak sih, sadar atau nggak, kita membela satu kebiasaan buruk dengan cara menuding kebiasaan buruk lain yang 'katanya' lebih parah? "Ah, saya merokok sih masih mending, lihat tuh orang minum obat seumur hidup," atau "Gula itu lebih berbahaya, tahu!"

Menurut sejumlah ahli psikologi, ini mekanisme pertahanan diri yang klasik. Namanya cognitive dissonance. Intinya, ada ketegangan batin saat kita tahu suatu hal itu salah, tapi belum siap melepasnya. Daripada sakit hati, otak kita dengan lihai mencari pembanding. Pokoknya, biar nggak merasa sendiri dalam kesalahan.

Namun begitu, logika perbandingan macam ini sejak awal sudah bermasalah. Seperti membandingkan apel dan pesawat terbang.

Ambil contoh rokok dan obat. Rokok, mau bagaimana pun, adalah paparan racun yang disengaja. Ia mengandung ribuan zat kimia ratusan di antaranya beracun, puluhan pemicu kanker. Ini fakta ilmiah yang sudah disepakati global. Rokok tidak dirancang untuk menyembuhkan. Fungsinya cuma satu: memberi sensasi sesaat, sambil perlahan menggerogoti tubuh dari dalam.

Obat? Iya, zat kimia juga. Tapi bedanya jauh.

Obat lahir dari riset panjang, uji coba berlapis, dengan dosis yang diukur sangat ketat. Tujuannya terapeutik: memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Memang ada efek samping? Pasti. Tapi dalam farmakologi, yang ditimbang adalah mana yang lebih besar: manfaatnya atau mudaratnya. Untuk obat-obatan esensial, jawabannya jelas yang pertama.

Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa perokok 'tampak' sehat-sehat saja?

Itu cuma ilusi. Rokok itu penyakit yang sabar. Efeknya menumpuk pelan-pelan. Banyak yang di usia muda masih perkasa, eh, di umur 50 atau 60 tahun baru merasakan akibatnya. Dan di titik itu, sensasi nikmat dari sebatang rokok sudah lama hilang. Yang tersisa justru segudang obat untuk mengatasi komplikasi yang muncul.

Jadi, saat ada yang berkomentar membela kebiasaan merokok dengan membandingkannya pada hal lain, sebenarnya itu bukan argumen. Itu lebih ke bentuk pertahanan psikologis. Cara halus untuk bilang, "Jangan ganggu zona nyaman saya."

Dan ya, itu wajar. Manusiawi banget.

Tapi fakta tetap fakta. Ia nggak peduli dengan pembenaran kita.

Rokok ya tetap racun. Obat ya tetap alat terapi. Membandingkan keduanya cuma jadi pembenaran yang rapuh, yang sama sekali tidak mengubah realita biologis di dalam tubuh setiap perokok.

Memang, mengedukasi soal bahaya rokok bukan perkara gampang. Yang dilawan bukan cuma kecanduan nikotin, tapi juga seluruh mekanisme pembenaran dalam kepala. Perlu kesabaran.

Fakta berbicara dengan data dan angka. Tapi perubahan, selalu dimulai dari satu hal sederhana: kejujuran pada diri sendiri.

Artikel Terkait

Michael Carrick Ubah Manchester United Jadi Ancaman Nyata di Liga Inggris

Gadis 6 Tahun WNI Tewas Tertabrak Mobil di Chinatown Singapura

PKL Makassar Cat Lapak Kuning, Pemkot Tegaskan Itu Tetap Pelanggaran

Megawati Terima Doktor Kehormatan di Arab Saudi, Tekankan Pemberdayaan Perempuan Kunci Kemajuan Negara