Dari Raskin ke MBG: Belatung dan Arogansi Kebijakan Anti-Kritik

Penulis : R. Aditiya Giwangkara, S.Ip.

penonton masalah sosial dan politik

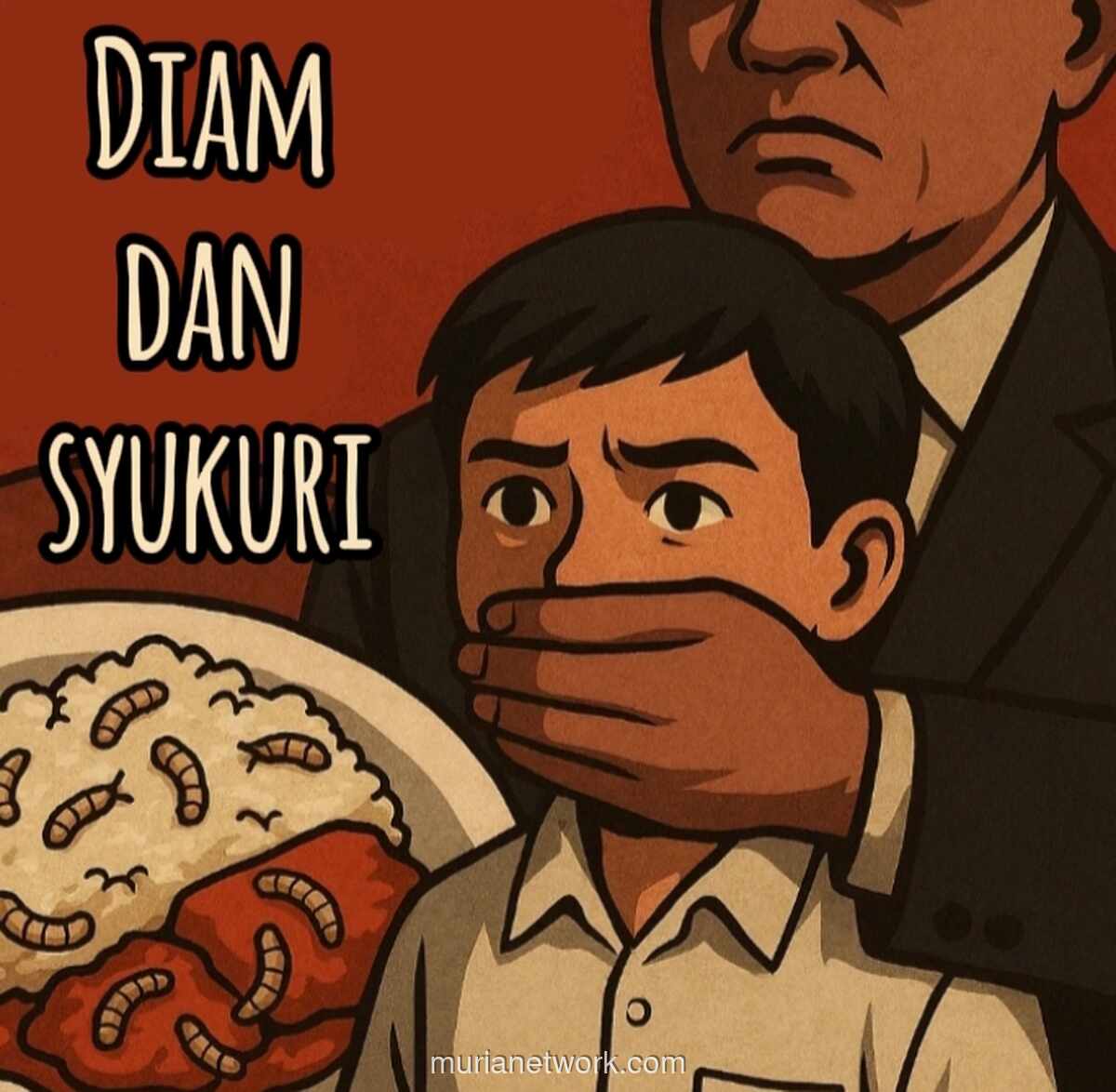

Belatung dalam makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu jelas menjijikkan. Tapi coba lihat lebih dalam. Ini bukan cuma soal kelalaian teknis semata. Sebenarnya, kita sedang menyaksikan pola lama yang berulang. Pola di mana kegagalan material justru dijawab dengan sikap defensif, penuh moralisasi, dan represi halus terhadap siapa pun yang berani mengkritik. Bukannya mengevaluasi mutu atau memperketat pengawasan, yang terjadi malah sebaliknya. Ada yang mempertanyakan mengapa kasus ini diunggah ke media sosial. Ada pula yang merendahkan siswa, menyebut mereka tidak tahu bersyukur. Bahkan, tak sedikit yang berakhir dipanggil ke ruang BK. Dari Raskin dulu sampai MBG sekarang, masalah utamanya seringkali bukan cuma pada kualitas bantuannya. Lebih parah lagi, ada arogansi kebijakan yang alergi mendengar koreksi dari publik. Pertanyaan besarnya sekarang: mengapa justru kritik itu yang dianggap sebagai masalah?

Pola respons terhadap kasus MBG berbelatung ini sebenarnya pengulangan semata. Kita sudah melihatnya berkali-kali dalam kebijakan sosial Indonesia. Dulu di era Raskin, beras berkualitas buruk selalu dimaklumi. Lalu ada BLT, di mana masalah mekanisme distribusi kerap ditutupi dengan narasi "niat baik". Kini giliran MBG, di mana kritik dari siswa malah diperlakukan bak sebuah pelanggaran. Polanya konsisten, dan itu yang mengkhawatirkan. Negara hadir seolah-olah sebagai sang pemberi karunia, bukan sebagai pihak yang wajib dikoreksi oleh rakyatnya sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan struktural yang sudah mengakar terlalu dalam.

Warisan Lama: Raskin dan Normalisasi Mutu Buruk

Ambil contoh Program Beras Miskin (Raskin). Selama bertahun-tahun, program ini identik dengan beras rendah kualitas: berbau, berkutu, bahkan tidak layak makan. Tapi koreksi sistemik? Jangan harap. Yang lebih sering terdengar justru pembenaran. "Harus maklum," begitu kata mereka. "Yang penting kebagian, daripada tidak dapat sama sekali."

Di titik ini, pangan tak lagi dipandang sebagai hak dasar. Ia berubah jadi alat disiplin sosial. Penerima Raskin hampir tak punya ruang untuk mengeluh. Kritik sekecil apa pun langsung dibalas dengan stigma "tidak tahu diri". Aparat di tingkat desa pun seringkali berperan sebagai penjaga ketertiban distribusi, bukan sebagai pelindung warga. Logika inilah yang kini hidup kembali dalam program MBG, dengan subjek yang jauh lebih rentan: anak-anak sekolah.

BLT dan Politik Syukur

Hal serupa terlihat jelas dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kritik terhadapnya beragam, mulai dari data penerima yang kacau, antrean yang memalukan, sampai penggunaan dana bantuan untuk legitimasi politik. Tapi respon pemerintah nyaris selalu sama. Mereka menggeser isu teknis menjadi persoalan moral dan stabilitas.

Narasi "niat baik pemerintah" dan seruan "jangan dipolitisasi" kerap dipakai untuk mematikan evaluasi. Akibatnya, penerima BLT ditempatkan sebagai objek belas kasihan, bukan warga negara yang berhak menuntut akuntabilitas. Bahasa hak disingkirkan, digantikan oleh bahasa syukur. Pola yang persis ini kembali terlihat dalam gelombang respons terhadap kasus MBG.

Di sisi lain, MBG punya dimensi yang lebih mengerikan.

MBG sebagai Praktek Biopolitik

Berbeda dengan Raskin atau BLT, MBG bekerja langsung pada tubuh anak. Negara tak cuma memberi bantuan, tapi juga mengatur apa yang harus dimakan, kapan waktunya, dan standar gizinya. Dalam kerangka biopolitik, siswa direduksi menjadi sekadar objek pengelolaan negara, bukan subjek yang punya suara.

Masalahnya muncul ketika siswa cuma dilihat sebagai angka statistik. Saat mereka mengungkap makanan berbelatung, yang dianggap salah bukan kegagalan kontrol mutu, tapi keberanian mereka mendokumentasikannya. Respon disipliner lewat pemanggilan ke BK membuktikan satu hal: kritik dipandang sebagai gangguan yang harus ditertibkan. Ini eskalasi yang berbahaya. Sekolah yang seharusnya jadi ruang pendidikan berubah jadi perpanjangan tangan kontrol kebijakan.

Paternalistik dan Populisme Kebijakan

Respons seperti "tidak tahu bersyukur" itu mencerminkan wajah paternalistik negara. Posisinya seperti orang tua, sementara warga terutama anak-anak dianggap belum dewasa secara politik. Dalam relasi semacam ini, kritik dianggap durhaka. Bukan partisipasi.

Lebih jauh, MBG juga beroperasi sebagai kebijakan populis. Program ini dijual sebagai simbol kepedulian yang mudah dicerna publik. Sementara itu, kompleksitas teknis seperti rantai pasok, masalah higienitas, audit vendor sengaja ditenggelamkan. Akibatnya bisa ditebak. Setiap kritik langsung dianggap mengancam citra kebaikan yang sudah dibangun dengan susah payah. Belatung, dalam logika ini, bukan kegagalan sistem. Ia cuma gangguan terhadap narasi indah yang sudah dipoles.

Menurut sejumlah saksi, pola ini sudah terlalu sering terulang.

Masalah yang Lebih Dalam

Dari Raskin, BLT, hingga MBG, benang merahnya sebenarnya jelas. Kebijakan sosial kita masih dipraktikkan sebagai bentuk karitas negara, bukan sebagai pemenuhan hak warga negara. Selama logika ini bertahan, kualitas rendah akan terus dinormalisasi. Kritik pun akan selalu dipandang sebagai ancaman.

Yang paling mengkhawatirkan dari kasus MBG adalah pelajaran berbahaya yang diajarkan pada anak-anak sejak dini: bahwa bersuara itu berisiko tinggi, dan diam adalah bentuk kepatuhan yang paling aman.

Pada akhirnya, kasus belatung di makanan MBG ini seharusnya jadi momentum koreksi. Bukan cuma untuk memperbaiki dapur atau memilih vendor baru. Tapi yang lebih penting, untuk memperbaiki cara negara memandang kritik. Kritik bukan musuh kebijakan. Justru sebaliknya, ia adalah prasyarat mutlak untuk perbaikan.

Selama negara lebih sibuk menjaga citra ketimbang meningkatkan mutu, dan lebih cepat mendisiplinkan warga daripada membenahi sistem, maka belatung entah itu di beras, dalam mekanisme bantuan, atau di piring makan siswa akan terus muncul berulang. Yang berubah mungkin hanya kemasannya. Struktur arogansinya? Itu tetap sama.

Artikel Terkait

Polri Tegaskan Tak Ada Kekebalan Hukum, Mantan Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba

Timnas Indonesia U-17 Dapat Grup Berat di Piala Asia 2026, Hadapi Jepang, China, dan Qatar

Ribuan Kader Ansor Gelar Istigasah Dukung Gus Yaqut di Bandung

Harry Kane Capai 500 Gol Sepanjang Karier Profesional